|

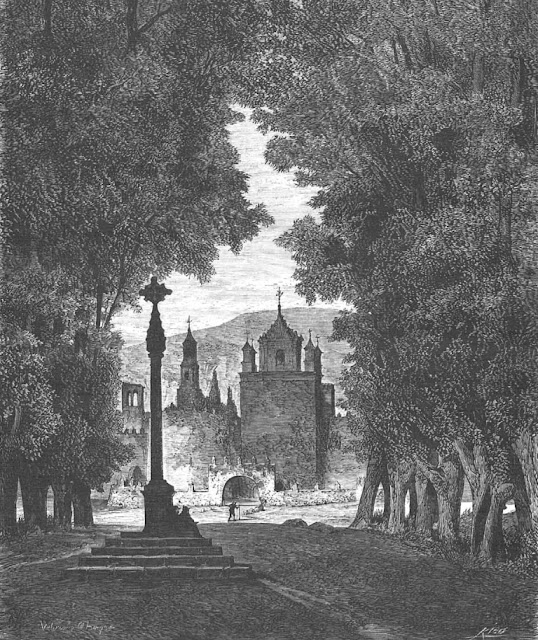

| Blasón del autor |

AHORA EN INTERNET ARCHIVE

El pasado 20 de diciembre se celebró, como todos los años, una de las numerosas fiestas que se han generalizado con la prevalencia del expansivo santoral laico sobre el tradicional cristiano. Me refiero al día del Justicia y de los derechos y libertades de Aragón, que conmemora la ejecución de Juan de Lanuza V tal día de 1591. El profesor Jesús Morales Arrizabalaga le dedicó un interesante artículo en el Heraldo de Aragón de ese día, en el que reflexionaba sobre la multiplicidad de significados y connotaciones de la peculiar institución aragonesa del Justiciazgo.

La justicia es una de las funciones imprescindibles en cualquier sociedad de cualquier tiempo, y por tanto atributo inexcusable del poder soberano. La Cristiandad medieval y moderna (lo que ahora llamamos Europa), acuñó muchas soluciones diferentes a partir de las de la Antigüedad tardía, de las variopintas tradiciones y costumbres de los diversos pueblos que la constituyeron, y de la recuperación del derecho romano a partir de cierto momento. Pero en todas ellas coexiste una diversidad de magistrados, tribunales y jurisdicciones.

En el Aragón del siglo XIV, y como consecuencia del proceso de afirmación del rey sobre los poderosos ricoshombres de la alta nobleza, uno de estos jueces alcanza grandes atribuciones en defensa del orden foral y las libertades del reino: la firma de derecho, en el que el procesado en cualquier tribunal reclama la intervención del Justicia, que vigilará o revisará aquel; la manifestación de un procesado, que voluntariamente pasa de la jurisdicción de un tribunal a la del Justicia; el contrafuero, en oposición de una acción, decisión o nombramiento de cualquier autoridad, incluyendo al rey. Y el Justicia sólo responde ante las Cortes de los cuatro brazos: alta y baja nobleza, eclesiásticos y ciudadanos honrados. La institución se conservará hasta 1711.

Ahora bien, como señalaba el profesor Morales, «luego está el Justicia imaginario, el mito, el héroe defensor de la libertad. Arranca en páginas editadas en 1435 por Juan Jiménez Cerdán [que presentamos en esta entrega]. Esta primera semilla de la leyenda de los Fueros de Sobrarbe será amplificada por cronistas del siglo XV, y llevada al paroxismo triunfante por Jerónimo de Blancas. En el reinado de Felipe II, Antonio Pérez interviene decisivamente en el éxito de la deformación. Antonio Pérez, desleal, mala persona, y probablemente autor de delitos graves, que aprovecha maliciosamente su pertenencia a familia aragonesa y que maneja ideas fuerza de las élites aragonesas del siglo XVI, consiguiendo que el bisoño Juan de Lanuza V interpusiera el escudo de los Fueros de Aragón contra la acción del rey y del Santo Oficio de la Inquisición (…)

»Las libertades que defendía el Justicia eran privilegios de la aristocracia y los poderosos… ¿Qué ventajas objetivables habían obtenido la baja nobleza, los ciudadanos honrados… por el régimen de Fueros? La evocación de pasados heroicos, sobre todo los mitificados, debe ser administrada con extrema cautela. Una dosis excesiva de restitución de glorias imperiales pasadas produce a los Mussolini, Hitler… y tantos neoemperadores.»

* * *

En 1435, Martín Díez de Aux, entonces Justicia de Aragón, solicita a su antecesor en el cargo, Juan Ximénez Cerdán, de ochenta años de edad, un informe sobre el origen y evolución del Justiciazgo, y sobre su prolongado desempeño del mismo. Éste redactará en su señorío de Agón la Letra intimada (esto es, carta dada a conocer), autentificada por un notario ante testigos, y remitida no sólo al Justicia, sino a las principales autoridades del reino: diputados, arzobispo y jurados de Zaragoza. Tuvo por tanto desde el principio un carácter semioficial, que se incrementará cuando su promotor el Justicia la incluya en las Observancias del reino de Aragón, y aun más con su impresión en el incunable de 1496 de los Fueros y Observancias de Aragón.

Naturalmente predomina en la Letra intimada la justificación y encomio de su autor y de su padre, que le antecedió en el cargo. Sus acciones siempre triunfan, aunque tenga que enfrentarse a nobles y reyes. Su papel en la resolución de la crisis sucesoria mediante el compromiso de Caspe, es decisivo. Legista y forista, vierte los texto legales al latín. El mismo papa Benedicto XIII lo considera «el más elevado cargo secular del mundo». Pero a pesar de su visión de parte, la obra posee gran interés por lo que nos cuenta y cómo nos lo cuenta, y a través de ella percibimos un animado cuadro del otoño de la edad media, como lo denominó Huizinga.

Presentamos la versión original en aragonés, y una traducción propia. También hemos incluido dos breves textos de Andrés Giménez Soler (de quien ya hemos comunicado otros varios en Clásicos de Historia). El primero nos informará sobre la administración de la justicia en el Aragón medieval, y el segundo nos proporcionará abundante información sobre la gestión de Ximénez Cerdán, datos que completarán con algunas sombras las exclusivas luces relatadas por el autor. Especialmente clarificador resulta lo relacionado con su cese como Justicia, en el que el enfrentamiento con el rey alcanzó grandes proporciones, y que se omite por completo en la Letra intimada.

|

| Del considerado manuscrito original. |