| PDF | EPUB | MOBI |

AHORA EN INTERNET ARCHIVE

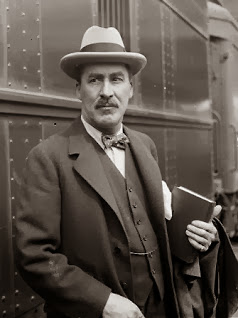

En 2014 se cumplen los treinta años del fallecimiento de uno de los mayores medievalistas españoles del siglo XX. Claudio Sánchez-Albornoz (1893-1984) llevó a cabo una renovación historiográfica de la Alta Edad Media mediante el análisis profundo tanto de las fuentes latinas como de las árabes. Algunas de sus obras más decisivas fueron: En torno a los orígenes del feudalismo; La España musulmana; Orígenes de la nación española: el Reino de Asturias; Instituciones medievales españolas. Y al mismo tiempo se preocupó por alcanzar un círculo de lectores más amplio que el de los historiadores profesionales, con obras de gran impacto cultural como su España, un enigma histórico (1957), en polémica con el también decisivo Américo Castro, o la obra que presentamos.

Pero no puede olvidarse la otra faceta pública de Sánchez-Albornoz. Jugó un papel destacado en la vida política de la Segunda República española: diputado, ministro, embajador... Tras la guerra se establecerá definitivamente en Argentina, y se dedicará primordialmente a la Historia. Sin embargo, entre 1962 y 1971 aceptará el cargo (básicamente simbólico, pero aún influyente) de presidente de la República Española en el exilio. Y en el marco de la Guerra Fría optará, desde su postura demócrata, republicana y de izquierdas, por el rechazo tajante del totalitarismo, como puso de manifiesto en su discurso de aceptación del premio internacional Feltrinelli que recibió en 1970.

La primera versión de Una ciudad de la España cristiana hace mil años se publicó con el título Estampas de la vida en León hace mil años en 1926. Presentamos una edición digital parcial en homenaje al autor: hemos eliminado las abundantísimas y muy interesantes notas (con una extensión mayor que el texto), en las que justifica cumplidamente esta reconstrucción (o mejor, resurrección) de la vida urbana de hace mil años. Su lectura provoca admiración por el esfuerzo detectivesco que ha requerido el extraer los datos concretos a partir de los áridos textos legales, contratos, actas notariales, etc., que reproduce a pie de página. Recomendamos vivamente la utilización de la obra original y completa (Ed. Rialp), disponible en librerías y bibliotecas.

Naturalmente la Historia sigue adelante, como cualquier otro saber científico. En estos treinta años de su muerte se han incorporado nuevos datos, nuevos planteamientos que han apreciado algunas limitaciones de la obra de Sánchez-Albornoz, su dependencia del marco ideológico y de los valores de su época, y que han proporcionado nuevas interpretaciones del pasado español. Pero esto no rebaja ni en un ápice el interés por sus libros, que conservan su inmenso valor. El gran historiador posiblemente compartiría la afirmación de Menéndez Pelayo (un par de generaciones anterior: si bien de ideas opuestas en lo político, compartiendo valores religiosos y de rigor en el trabajo histórico): «Nada envejece tan pronto como un libro de historia. Es triste verdad, pero hay que confesarlo. El que sueñe con dar ilimitada permanencia a sus obras y guste de las noticias y juicios estereotipados para siempre, hará bien en dedicarse a cualquier otro género de literatura, y no a éste tan penoso, en que cada día trae una rectificación o un nuevo documento. La materia histórica es flotante y móvil de suyo, y el historiador debe resignarse a ser un estudiante perpetuo y a perseguir la verdad dondequiera que pueda encontrar resquicio de ella, sin que le detenga el temor de pasar por inconsecuente.»

|

| Beato de Facundus, f° 233v (1047) |

.PNG)